新華社西寧4月8日電(記者白瑪央措)一頂珍珠冕旒龍鳳獅紋嵌寶包養網石王冠靜靜擺設于恒溫展柜中。冠體上翼龍舉頭,立鳳振翅,雙獅威嚴,珍珠冕旒如星垂落,游客輕觸屏幕,三維圖像便帶著這件至寶徐徐扭轉。

修復后的珍珠冕旒龍鳳獅紋嵌寶石王冠。(新華社記者白瑪央措 攝)

這件出土于青海省海西蒙古族躲族自治州烏蘭縣泉溝一號墓的王冠,與同出的綠松石金杯顛末兩年特別修復,今朝正在海西州平易近族博物館展出。特殊定制的展柜中,還可以看到王冠內襯的絲綢殘片和回復復興后的珍珠冕旒。

2019年,考前人員在挽救性挖掘烏蘭泉溝吐蕃時代壁畫墓時,在墓室暗格中發明一個木箱,里面寄存著這件方形王冠和綠松石金杯。

修復后的鑲嵌綠松石四曲鋬指金杯。(新華社記者白瑪央措 攝)

中國社會迷信院考古研討所研討員仝濤用“三個初次”歸納綜合了此次發明:“這是青躲高原初次發明吐蕃時代壁畫墓、彩繪漆棺,以及墓葬暗格。”依據出土物特征和壁畫內在的事務作風,考古學家猜測該墓葬為吐蕃時代,碳14和樹木年輪斷代顯示為公元8世紀初,而墓葬地點的柴達木盆地北緣地處絲綢之路青海道計謀要沖。

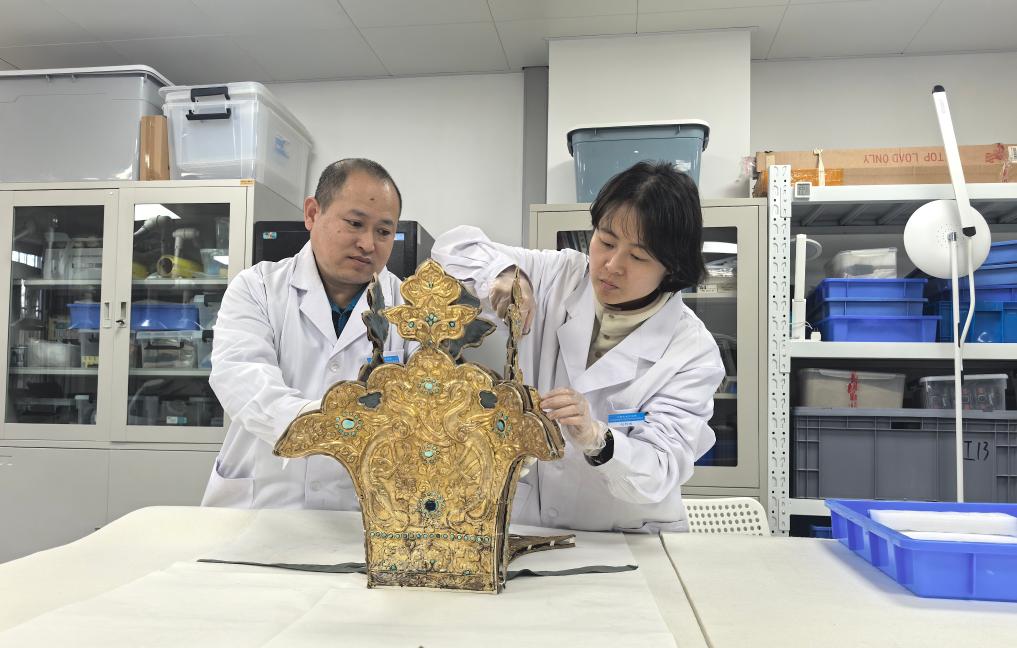

“剛出土時,全部王冠破裂糟朽很是嚴重、一碰就斷。”中國社會迷信院科技考古與文明遺產維護重點試驗室助理研討員黃希告知記者,看到王冠殘件時既震動于它的優美富麗,又覺得壓力倍增。

中國社會迷信院科技考古與文明遺產維護重點試驗室助理研討員黃希(右)與同事修復王冠。(受訪者供圖)

最復雜的挑釁來自構造性回復復興。“由於暗格木箱坍塌,王冠和冕旒的構造遭到嚴重損壞,冕旒的串珠多已離開原位,寶石的原始擺列方法沒有明白參照。金冠和金杯概況鑲嵌的寶石大批零落,需求逐一定位回貼。”黃希說。

王冠的主體厚度不到200微米,簡直是3張A4紙疊加的厚度,組成冕旒的2400多顆寶石散落如沙……專家先容,面臨青躲高原鹽堿腐蝕下“骨質疏松”的金屬文物,修復團隊立異性地應用激光焊接技巧修復,金冠片全體焊接了上萬個點。

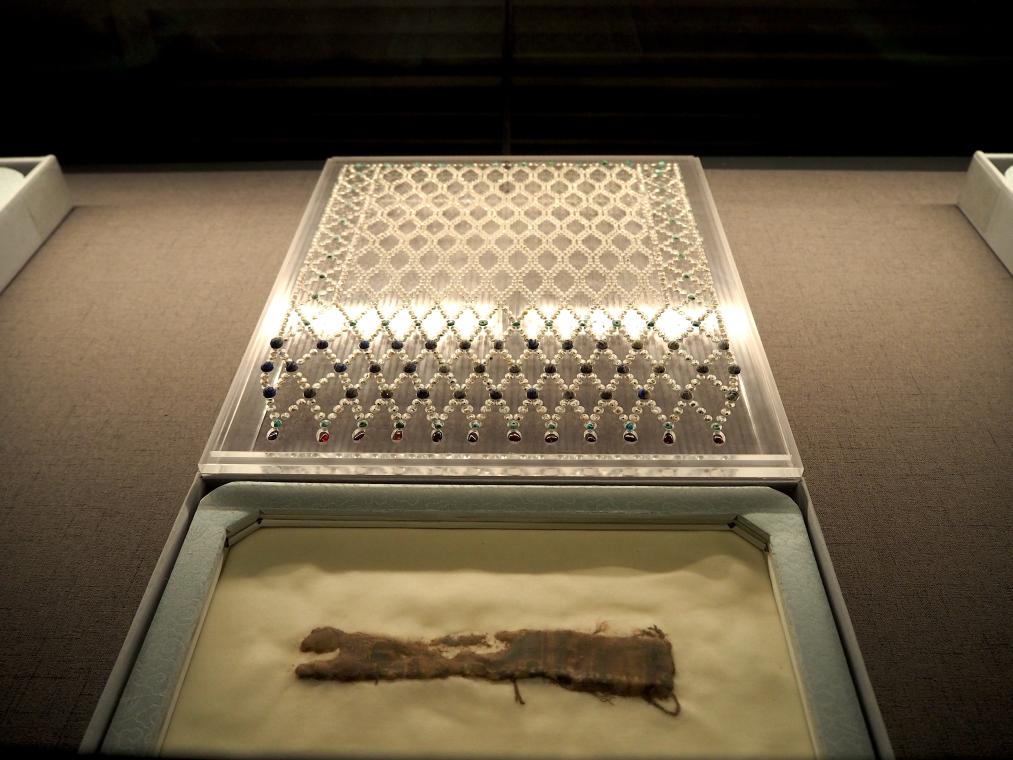

回復復興后的珍珠冕旒在定制好的展現匣中。(新華社記者白瑪央措 攝)

耗時最長的環節是冕旒的回復復興。經由過程墓室清算全部旅程的記憶記載、文物定位記載和顯微照片、X射線成像,黃希和同事李其良繚繞冕旒的形制反復修正了11個版本,斟酌每顆珠子之間的對應和銜接關系,有時為了定位一顆珠子要反復會商三四天。

“為了包管文物本體的‘長治久安’,我們用均勻1毫米的針腳把文物固定在仿制的襯布與覆紗之間停止展現,修復后的王冠紡織品內襯則以立體方法展陳。”中國社會科包養網排名學院科技考古與文明遺產維護重點試驗室副研討員王丹表現,如許不只可以或許更好地維護原文物,還能統籌展現後果,讓不雅眾直不雅感觸感染到王冠的汗青原貌與工藝細節。

修復后的王冠紡織品內襯在定制好的展現匣中。(新華社記者白瑪央措 攝)

有學者以為,這件王冠前的冕包養網心得旒或許受華夏邊疆的影響,配套的鋬指金杯融會了中亞藝術作風,王冠上的綠松石、青金石、玻璃、石榴石和珍珠等,則是絲綢之路青海道商貿往來的實證。

青海烏蘭泉溝吐蕃時代壁畫墓曾進選2019年度全國十年夜考古新發明。2018年至2019年由中國社會迷信院考古研討所、海西州平易近族博物館、烏蘭縣體裁游玩廣電局結合對該墓葬停止了挖掘。

發佈留言